Mit 150 Meisterwerken japanischer Kunst zeigt die Ausstellung „UKIYOE. Die schwebende Welt. Visionen aus Japan“ (Rom, Palazzo Braschi 20.02. – 23.06.2024) legt den Schwerpunkt auf den innovativsten künstlerischen Trend der Edo-Ära (1603 – 1868): Ukiyo-e. Wörtlich übersetzt als „Bilder der schwebenden Welt“, entstand und entwickelte sich dieses Genre des Holzschnitts auf Reispapier in einer langen Zeit des Friedens, die von großen sozialen, wirtschaftlichen und künstlerischen Veränderungen, aber auch von starkem Isolationismus geprägt war.

Zweieinhalb Jahrhunderte lang schloss das Tokugawa-Shogunat die Grenzen Japans, alle für die Hochseeschifffahrt geeigneten Schiffe wurden abgewrackt und der schwache Kontakt zum Westen blieb nur durch Handelsbeziehungen mit der Niederländischen Ostindien-Kompanie bestehen. Ein kleines Fischerdorf namens Edo („Mündung“), das zukünftige Tokio, wird zum Sitz des Shogunats. In diesem neuen städtischen Umfeld gedeiht außerhalb der starren feudalen Hierarchien eine soziale Klasse, die der europäischen Handelsbourgeoisie sehr ähnelt.

Awa. Naruto-Whirlpools aus der Places Illustrations-Serie

berühmte Persönlichkeiten aus über sechzig Provinzen

1855

Polychromer Holzschnitt

35,5 x 23,5 cm

©Mit freundlicher Genehmigung des Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

Die „schwebende Welt“, die inspiriert ukiyo-e bezieht sich genau auf diese neue Klasse, dynamischer und tatsächlich „schwebend“. Es sind die neuen Städte, in denen die chōnin, Der japanische „Bürger“, der eine Vorliebe für Kunst hat, aber nicht reich genug ist, um ein Gemälde zu kaufen, beginnt, Massendrucke auf Reispapier zu kaufen (ukiyo-e), billige Kunstwerke, die von seiner Welt erzählen, bestehend aus wunderschönen Kurtisanen, großen Sumo-Ringern und berühmten Schauspielern (gegen Ende der Edo-Ära wurden auch Landschaften populär, politische Themen tauchten jedoch fast nie auf).

Der Prozess der Wiedereröffnung der japanischen Grenzen begann erst 1853 mit der Ankunft der „schwarzen Schiffe“ von Admiral Matthew Perry, was zur Kanagawa-Konvention zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan (1854) führte, aber die vollständige Wiedereröffnung der Beziehungen wird erst 1854 stattfinden erfolgen ab 1866 mit der Wiederherstellung der kaiserlichen Meiji-Macht.

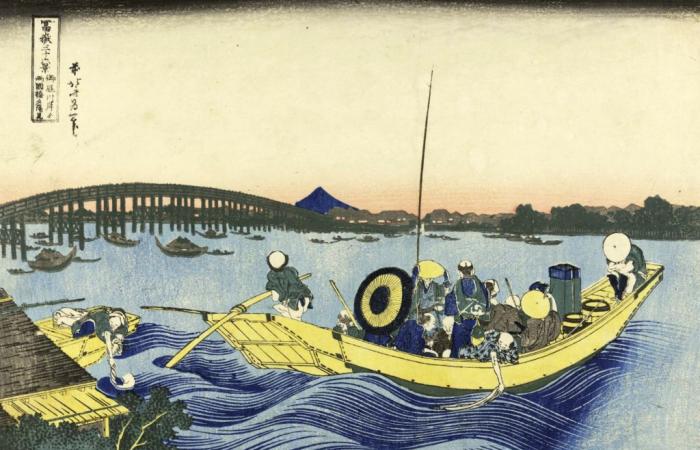

Blick auf den Sonnenuntergang an der Ryōgoku-Brücke von

Ufer des Honmaya-Piers, aus der Trentasei-Serie

Blick auf den Berg Fuji

1830-1831 ca.

Polychromer Holzschnitt

26,3 x 38 cm

©Mit freundlicher Genehmigung des Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

Es ist daher kein Zufall, dass im Jahr 1867, mit der Präsenz des japanischen Pavillons auf der ersten Weltausstellung in Paris, die Japanismus wird als die neue Mode geweiht Belle Époque. Genau in diesem Jahr porträtierte Claude Monet seine Frau Camille in japanischer Tracht („La Japonaise“, 1867) und im darauffolgenden Jahr porträtierte Édouard Manet seinen Freund Émile Zola (1868), wie er mit den Drucken in seinem Arbeitszimmer sitzt ukiyo-e an der Wand hängen. Doch bereits 1864 malte der sehr raffinierte amerikanische Maler (auch das ist angesichts der Kanagawa-Konvention von 1954 kein Zufall) James Whistler „Symphony in White n. 2“, das eine weiß gekleidete Frau zeigt, die zufällig einen japanischen Fächer hält.

Ukiyo-e verbreitete sich daher ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa und heute ist der berühmteste dieser Drucke, der gerne zur Schau gestellt wird, zu einem beliebten Emoticon geworden WhatsAppEs handelt sich um die Große Welle von Kanagawa, die 1830 vom Genie Katsushika Hokusai geschaffen wurde. Das Werk ist Teil einer Serie von 36 Ansichten des Berges Fuji, der tatsächlich sehr klein unter der großen Welle zu sehen ist, deren Schaum aussieht wie Schnee, der auf seine weiße Spitze fällt.

Die große Welle an der Kanagawa-Küste, aus der Serie

Sechsunddreißig Ansichten des Berges Fuji

1830-1832 ca.

Polychromer Holzschnitt

26 x 37,6 cm

©Mit freundlicher Genehmigung des Museo d’Arte Orientale E. Chiossone

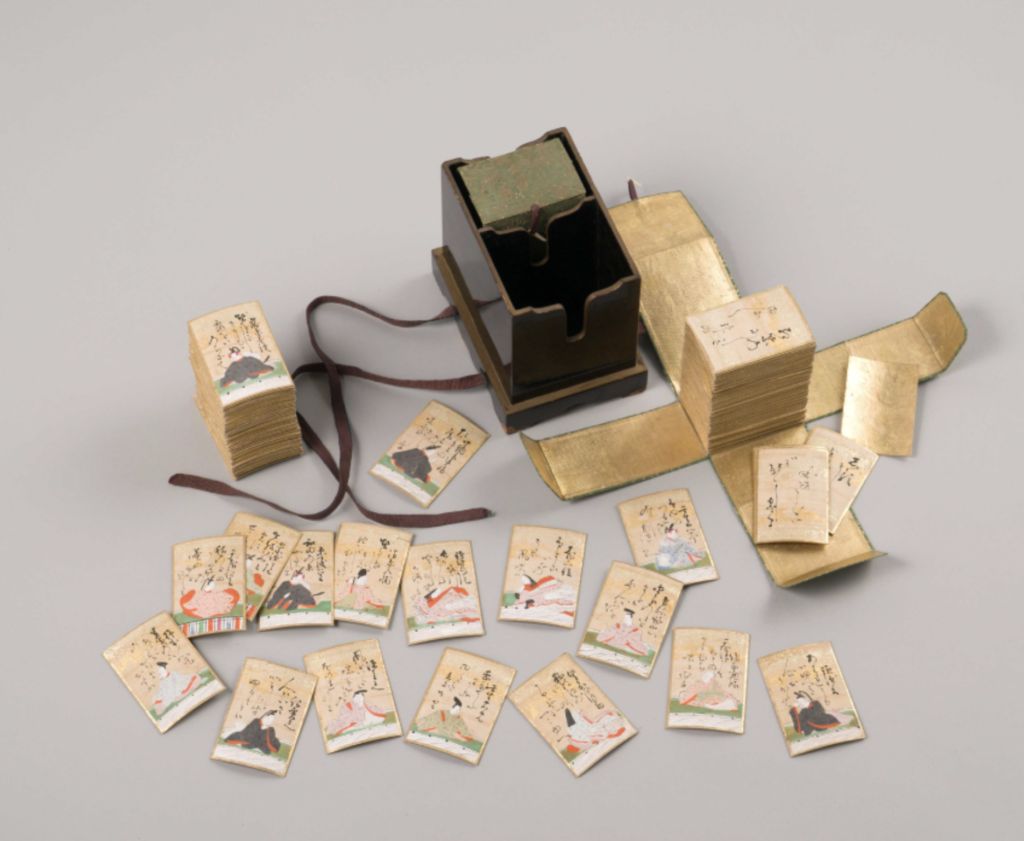

Daneben Gemälde und Holzschnitte ukiyo-eIm Palazzo Braschi können Sie auch verschiedene Objekte der angewandten Kunst bewundern, die von den ersten Italienern gesammelt wurden, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Japan gingen. Bemerkenswert sind die von Vincenzo Ragusa gesammelten Objekte. Der Bildhauer aus Palermo lebte sechs Jahre lang (von 1876 bis 1882) in Japan und sammelte während seines langen Aufenthalts mehr als 4000 Objekte (genauer gesagt rund 4172 Stücke, die größtenteils aus der Edo-Zeit stammten, darunter Gemälde, ukiyo-eLacke, Bronzestatuen, Waffen, Bronze- und Keramikvasen, Musikinstrumente, Theatermasken, Kleidung und Gegenstände des täglichen Gebrauchs), die ausmachen eine Sammlung Einzigartig und in der Lage, einen umfassenden Überblick über das japanische Kunsthandwerk aus der Edo-Ära und darüber hinaus zu bieten.

Vincenzo Ragusa ist einer der unbestrittenen Protagonisten des Prozesses der Wiedereröffnung und des kulturellen Austauschs zwischen Italien und Japan. Er gehört zum ersten Korps von Lehrern und Beratern, die von der Meiji-Regierung ausgewählt wurden, um an der Gründung der Technischen Schule der Schönen Künste in Tokio mitzuwirken, wo er den Japanern die europäischen Techniken der Bildhauerei, Modellierung und des Bronzegusses beibrachte. Im Jahr 1878 schuf er eine prächtige Büste, die eine seiner jungen Schülerinnen darstellte, die siebzehnjährige O’Tama Kiyohara, die erste Japanerin, die für einen europäischen Künstler posierte, der später seine Frau werden sollte.

O’Tama ist eine talentierte Malerin und schuf zwischen 1877 und 1882 über hundert Aquarelltafeln – die heute teils im Staatlichen Kunstinstitut von Palermo (benannt nach den Ehegatten von Ragusa) und teils im Kunstforschungsinstitut von Tokio aufbewahrt werden –, die das darstellten Objekte der kostbaren Sammlung mit beeindruckendem Realismus seines Lehrers. Diese hundert großartigen Gemälde hatten einen doppelten Zweck: Einerseits wurde der junge und begabte Maler dazu gebracht, sich mit der westlichen Technik der „Reproduktion aus dem Leben“ auseinanderzusetzen; Andererseits hat Ragusa wahrscheinlich bereits die illustrierte Katalogisierung seiner Sammlung im Sinn, so sehr, dass er auf der Rückseite jeder Tafel eine Notiz zu den dargestellten Objekten schreibt.

Edo-Zeit (18.-19. Jahrhundert)

Schwarz lackiertes Holz und goldene Verzierung (Makie)

außen brauner Lack mit Goldstaub (Nashiji)

innen rotes und schwarzes Pigment

42,5 x 32,7 x 17 cm

©Museum der Zivilisationen, Sammlung Vincenzo Ragusa

Im August 1882 kehrte Vincenzo Ragusa nach Italien zurück und brachte die junge Malerin Kiyohara, ihre Schwester Chiyo, eine Stickerin, deren Ehemann, Einosuke, einen Lackdekorateur, und einhundertzehn Kisten mit der während seines Aufenthalts gesammelten Sammlung mit. Dieses Mal besteht das Projekt darin, eine Schule für angewandte Kunst zu gründen, in der japanische Kunsttechniken gelehrt werden, und in der ein angeschlossenes Museum seine Sammlung beherbergt.

1883 eröffnete Ragusa das Japanische Museum in Palermo und im folgenden Jahr die Schulwerkstatt für orientalische Künste, deren Frauenabteilung O’Tama leitete. Doch bereits 1887 wurde die Schule zur Royal High School of Industrial Art, und dort wurden nicht mehr nur japanische Techniken gelehrt. Leider wird das innovative pädagogische Museumsprojekt von Ragusas Zeitgenossen nicht vollständig verstanden und akzeptiert, und sein „leidenschaftliches und bizarres“ Temperament (wie er definiert wird) führt zu verschiedenen Spannungen, die zu Auseinandersetzungen, Rücktritten und sogar Ministerinspektionen führen.

Während Vincenzo Ragusa einerseits das Ausmaß der Marktnachfrage nach orientalischen Produkten überschätzt hatte, war sein Projekt andererseits zu innovativ für ein nationalistisches Land wie das Nachvereinigungsitalien.

Das Scheitern des pädagogischen Museumsprojekts führt zur Zerstreuung und zum Verkauf des sehr reichen Erbes orientalischer Funde. Bereits 1888 wurde ein beträchtlicher Teil der Sammlung vom italienischen Staat gekauft, um das Ethnografische Museum Pigorini in Rom aufzufüllen. Von da an begannen Verhandlungen über den Verkauf des verbleibenden Teils, die erst 1916 abgeschlossen wurden. Damals schrieb Ragusa an den Bildungsminister und bat ihn, zumindest einen Katalog zu veröffentlichen. „Ein unverzichtbares Werk, das Wissenschaftler der chinesischen und japanischen Kunst und Industrie aufklären und unterstützen wird.“

Nun, dieser Katalog wurde noch nicht veröffentlicht. Besuchen Sie daher den Palazzo Braschi, um ihn neben den wunderbaren Holzschnitten auch mit eigenen Augen zu sehen Ukiyo-e, die prächtigen Objekte, die der große Vincenzo Ragusa gesammelt hat, ein großer Künstler und Professor mit einem „leidenschaftlichen und bizarren“ Temperament, aber nur, weil er von großen Idealen beseelt war.