Bis zum 24. November öffnet eine Reihe lakonischer Perspektiven auf versteckte und verlassene Ecken Venedigs viele ideale Einblicke in die Lagunenstadt im Raum des Magazzino del Sale, wo die Emilio und Annabianca Vedova Stiftung. Silentium ist der Titel der von Philip Rylands kuratierten Ausstellung mit 14 Stadtlandschaften des österreichischen Malers Eduard Angeli (Wien, 1942), gespenstische Ansichten kompakter architektonischer Volumen, die abstrakte Geometrien auf klaren oder völlig bleiernen Himmeln zeichnen, ohne jede atmosphärische Wiedergabe. Und der Protagonist ist genau die Stille der Straßen und Kanäle eines Venedigs, das in einem metaphysischen und meditativen Stillstand gefangen ist. Die Ausstellung feiert die künstlerische Rückkehr des Malers in die Lagune, vier Jahre nachdem er sie nach der Rekordflut vom 12. November 2019 verlassen hatte, die zur Überschwemmung des Atelierhauses in Lido führte, in dem er fünfzehn Jahre lang gelebt hatte, und zu Schäden die dort aufbewahrten Werke. Das Ausstellungsprogramm der Stiftung zielt in der Regel darauf ab, die Arbeit von Emilio Vedova mit der der Gastkünstler in Dialog zu setzen; Im Vergleich zu der unbändigen Ausdrucksgewalt und den unvorhersehbaren Zeichenexplosionen des venezianischen Künstlers erscheint die dunkle Ruhe von Angelis Ansichten mit ihren strengen und kompakten Geometrien in einem ganz anderen Register kalibriert. Der Präsident der Alfredo-Bianchini-Stiftung begründete diese scheinbar widersprüchliche Wahl wie folgt: „Durch die Vorstellung einer Dialogkonfrontation zwischen Angeli und Vedova wäre es meiner Meinung nach nicht möglich, erzwungene Zufälle und/oder Überschneidungen zwischen den beiden Künstlern anzunehmen.“ Eine grundlegende Tatsache haben sie jedoch gemeinsam. Ich möchte mich auf ein wiederkehrendes Thema in Vedova beziehen, nämlich auf den Zusammenprall von Situationen. Ein unendlicher Zusammenprall von Situationen auf der menschlichen Reise, der zusammenfassend den Kontrast zwischen Gut und Böse in allen Bedeutungen und Erscheinungsformen zum Ausdruck bringt. Letztlich wirkt Eduard Angelis Schweigen wie ein unaufhaltsamer Aufschrei, der alle Teile der Welt erreicht.“

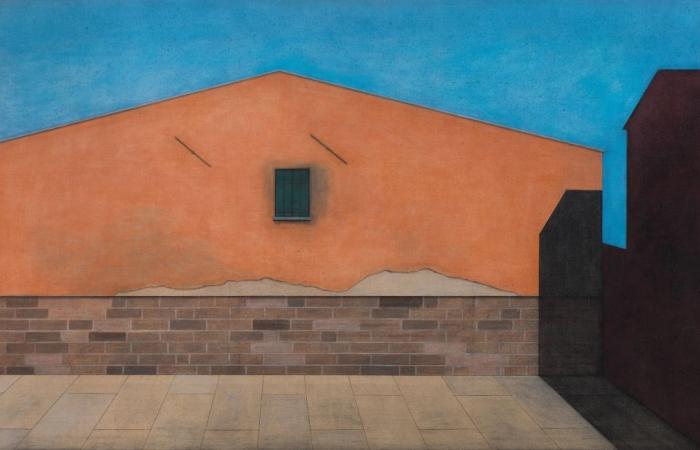

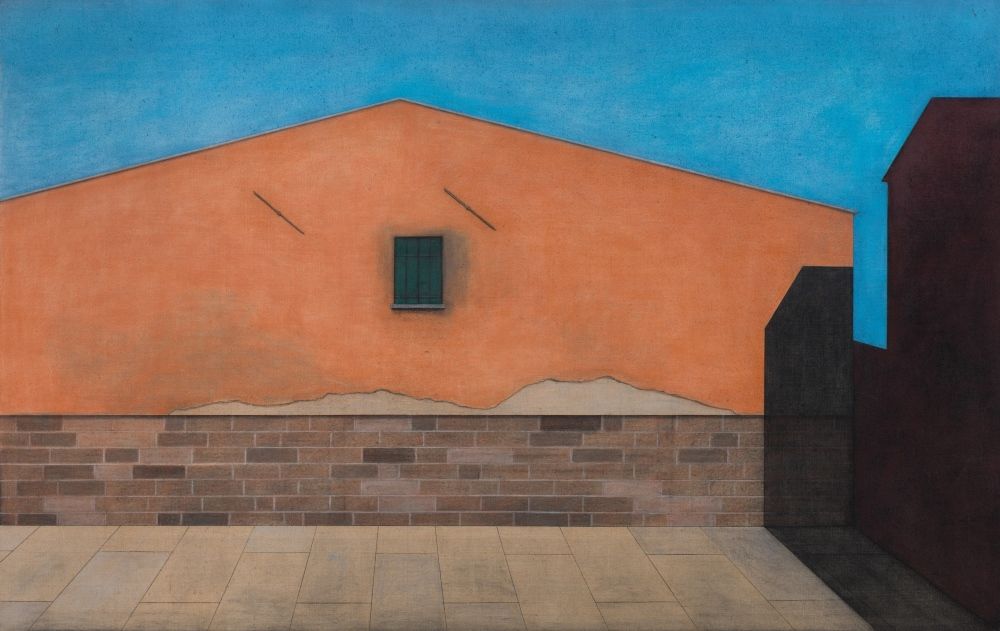

Die Brücke von Erlöser (2016) völlig menschenleer, mit seiner zentralen Perspektive, die den Blick auf Palladios Kirche richten lässt, während der Himmel in einem einheitlichen Ockerton gefärbt ist, ist es das deutlichste Manifest einer ungewöhnlichen und befremdlichen Abwesenheit von Leben, die den Tag des Lebens zum Schweigen bringt Feier zur Feier des Endes der Pest im Jahr 1577. Und unsere Gedanken richten sich auf eine andere Zeit der „Pestilenz“ und stiller Städte, die der Pandemie, die die Welt in einen kryogenen Stillstand versetzte; Aber Angeli hat die Stille schon lange zum Gegenstand seines bildnerischen Interesses gemacht und schafft es irgendwie, das entfremdende Szenario vorwegzunehmen, das wir alle ab den ersten Monaten des Jahres 2020 in unseren Städten erleben würden. Wie Klaus Albrecht Schröder in seinem Text schreibt In dem von Marsilio herausgegebenen Katalog zur Ausstellung heißt es: „Mit Ausnahme einiger früher Gemälde hat Angeli nie aufgehört, sich der Unbeweglichkeit der Welt zu widmen. Seit über zwanzig Jahren findet er dieses Thema im Mythos der toten Stadt. Diese Gemälde sind innere Visionen einer dämmernden Stille und machen Angeli zu einer außergewöhnlichen Figur im zeitgenössischen Kunstpanorama.“ Der Blick auf den Redentore ist der einzige, der sofort in einem Venedig erkennbar ist, das man mit schrägem Blick betrachtet, der auf versteckte und anonyme Ecken gerichtet ist, isoliert von der Szenografie der Straßen und Kanäle, die normalerweise so charakteristisch sind. Nach Ansicht von a Brücke (2005) auf das Wesentliche reduziert oder in der Zentralperspektive eines Fundaments, das sich an seinem Fluchtpunkt im Nebel auflöst (Nebel, 2018) fehlt jegliches Element, das helfen könnte, die Koordinaten des Ortes zu identifizieren, der Gegenstand von Angelis abstraktem und melancholischem Blick war. Nur im Malamocco (2018) Der Titel gibt einen Hinweis auf die Lage der Lagune, die Gegenstand des Interesses des Malers ist; aber es ist immer noch die Darstellung einer anonymen orangefarbenen Wand, die vielleicht eine Terrasse umgibt, deren Panorama dem Blick verwehrt bleibt. Die Vereinfachung der Linien hebt den klaren Schatten der angrenzenden Wand, den abgebrochenen Putz, das kleine Fenster, das nicht mit dem Dachfirst ausgerichtet ist, und die beiden asymmetrischen Ketten hervor.

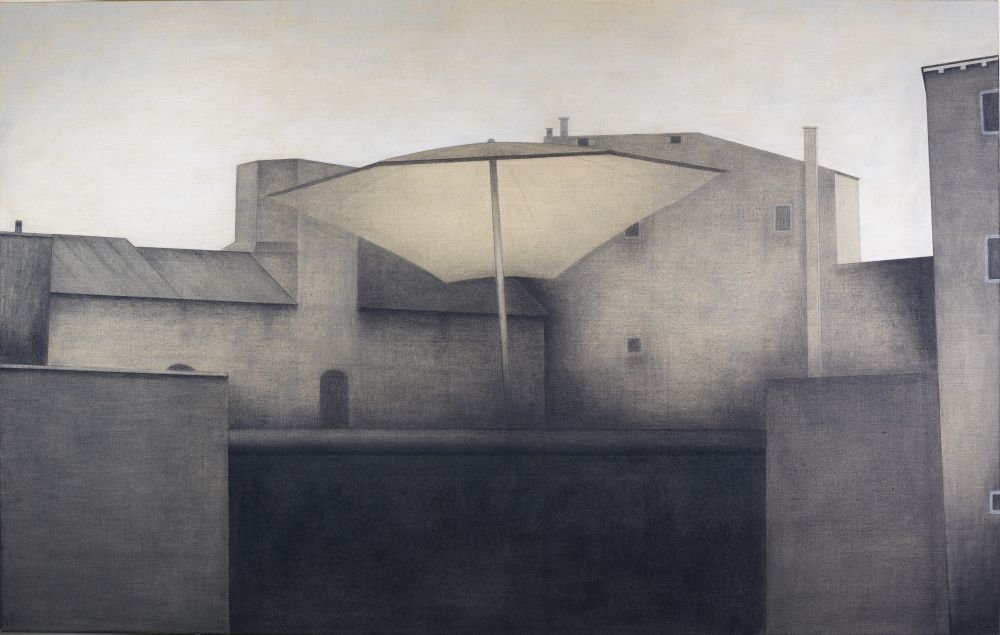

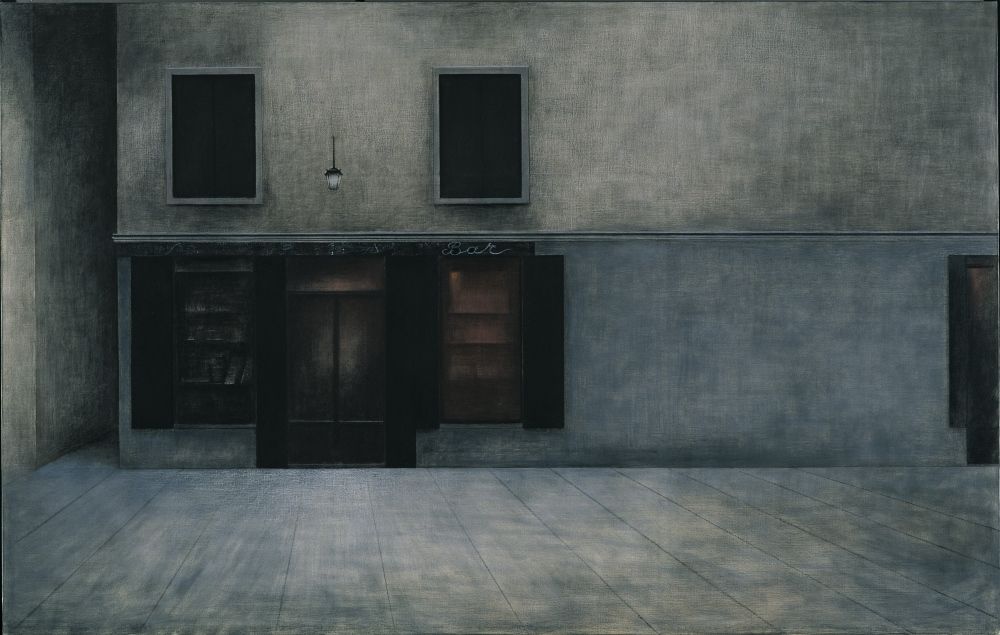

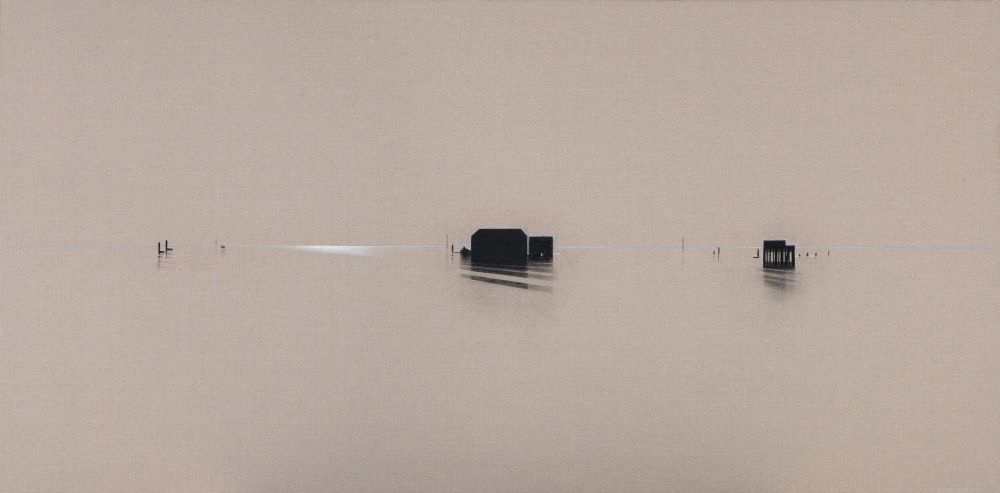

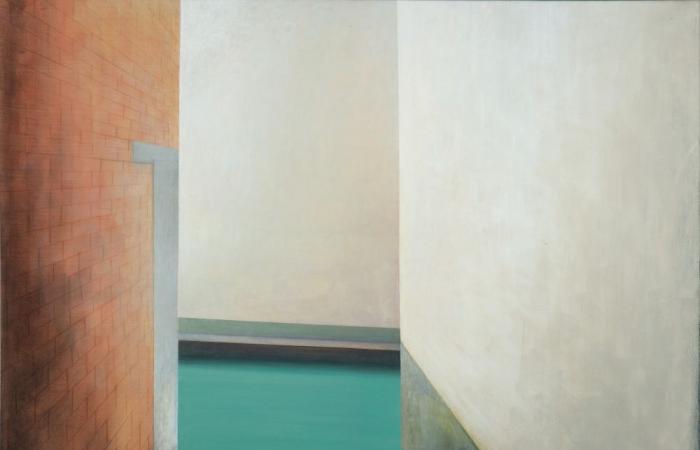

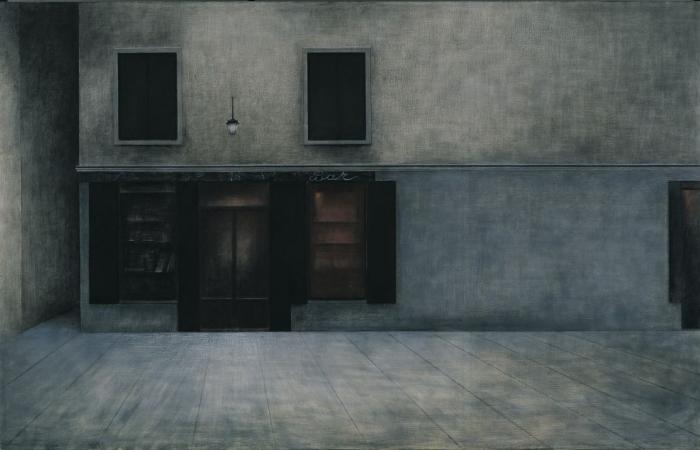

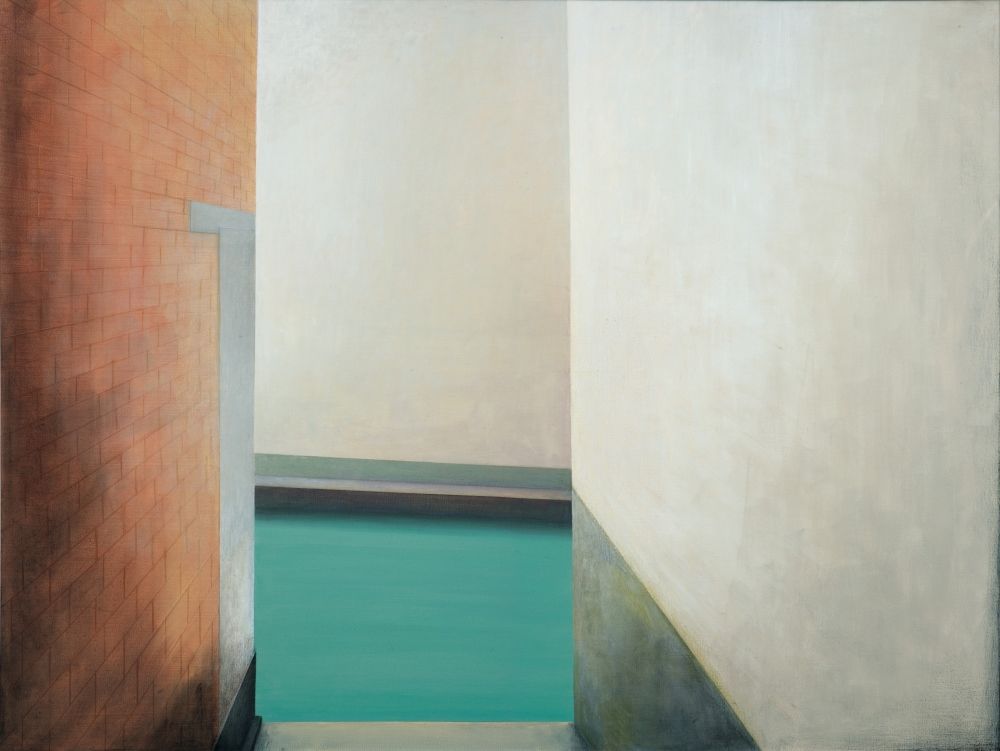

Wenn drin Kanal 7 (2007) scheint die Straße durch das klaustrophobische orthogonale Gitter aus Mauern und Wasser abgeschlossen zu sein Die Laterne (2023) wird die Perspektive der aus der Horizontlinie und dem Gebäude auf der linken Seite konstruierten Komposition durch zwei über den Himmel kreuzende Flugzeugspuren, durch den schrägen Schatten eines anderen Gebäudes hinter dem Rahmen und vor allem durch die Krümmung eines Laterne und ihr Schatten werden auf die perspektivisch verkürzte Fassade mit entgegengesetzter Ausrichtung zu den Fluglinien projiziert. A Sonnenschirm (2017), der Schriftzug „Bar“ auf der Markise eines Gewerbebetriebes (Die Bar2016) oder ein kleines Lautsprecher (2012) sind die einzigen markanten Elemente, die den Blick in ansonsten zentrifugalen Architekturkompositionen verankern können. Und der Lautsprecher, perfekt auf den Blickwinkel des Betrachters gegenüber der schiefen Fassade des Restaurants ausgerichtet, ist vielleicht die Hauptquelle der ohrenbetäubenden Stille, die sich im Wasser vieler ausgestellter Werke widerspiegelt und stagniert. Nur wenige Silhouetten sind noch nicht von der nun einheitlichen Wasser- und Himmelsfläche verschlungen, die durch das Speichern auf der roh belassenen Leinwand entstanden ist Die ruhige Lagune (2022). Und auf derselben riesigen Wasserfläche, die nun den ganzen Globus zu umfassen scheint, schwimmt es bedrohlich. Pestinsel (2015), in Wirklichkeit eine Inselfestung vor der Küste von St. Petersburg, die Ende des 19. Jahrhunderts für bakteriologische Forschungen genutzt wurde, was jedoch zu einer Epidemie führte, von der genau die dort operierenden Ärzte betroffen waren. Und vielleicht offenbart die Totenstille eine neue Seelenkrankheit, die jede Feier auf der Erlöserbrücke vergeblich gemacht hat.